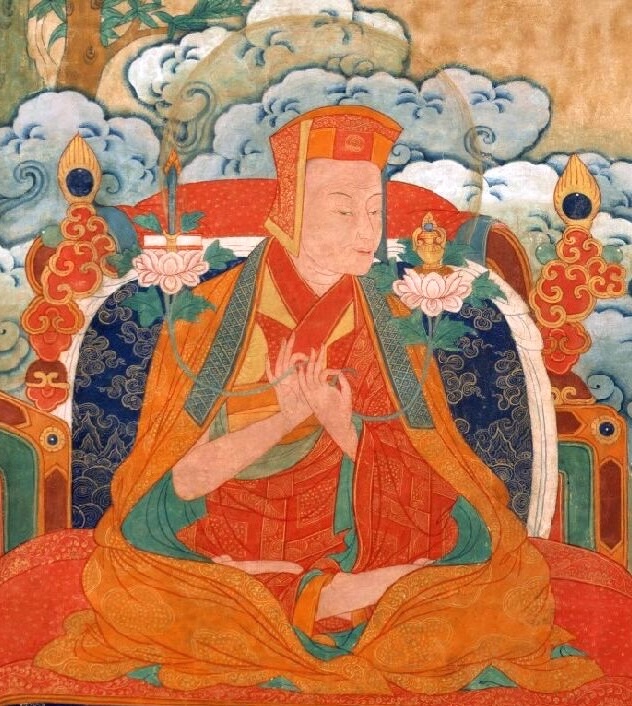

Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye (1813-1899), Jamyang Khyentse Wangpo (1820-1892), Chokgyur Dechen Lingpa (1829-1870) e Jamgön Ju Mipham Gyatso (1846-1912) furono i principali artefici del Movimento ris med, o non settario tra i vari Lignaggi e Scuole Buddhiste Tibetane.

Il suo nome deriva da due parole tibetane: ris (settarismo) e med (confutazione).

Il termine “Rimé” significa letteralmente “senza parti”, quindi “non settario”, “non fazioso”.

Il Movimento Rimé rappresenta una delle correnti spirituali e filosofiche più significative del Buddhismo Tibetano del XIX secolo.

Sorto nel Tibet Orientale (Kham), il Movimento Rimé non si propone come una nuova scuola o un tentativo di sincretismo dottrinale, bensì come un approccio che promuove lo studio, la pratica, la preservazione e il mutuo rispetto di tutte le tradizioni e lignaggi del Buddhismo Tibetano: Nyingma, Kagyu, Sakya, Jonang e Gelug, estendendosi in certi contesti anche al Bön, religione e cultura autoctone tibetane.

L’essenza del Rimé risiede nel riconoscere il valore intrinseco e il beneficio potenziale di molteplici punti di vista filosofici e metodi di pratica spirituali, considerandoli adatti a diverse disposizioni, capacità e necessità karmiche degli individui.

Lungi dal voler fondere o diluire le specificità di ciascun lignaggio, il Movimento Rimé ne sottolinea, al contrario, l’integrità e l’importanza di mantenerne vive le caratteristiche peculiari, sottolineando l’unità essenziale di tutte le Scuole incarnata nel concetto del Shentong.

Uno dei tanti aspetti importanti del Movimento Rimé fu la visione Shentong della Vacuità.

Il Shentong, che è strettamente connesso alla pratica del Kalachakra e alla scuola Jonang, sostiene che, mentre tutti i fenomeni sono privi di esistenza intrinseca, la Natura di Buddha, la mente risvegliata, è solo priva di contaminazioni, pur essendo piena di qualità illuminate.

Questa visione venne chiamata il Grande Madhyamaka perchè i suoi sostenitori ritengono che completi la visione del Prasangika Madhyamaka.

Questa visione dell'”altro-vuoto” si ritrova in particolare tra i Karma Kagyu, gli Shangpa Kagyu, i Nyingma, i Jonang e anche nei Sakya.

Essa afferma l’inseparabilità della mente soggettiva dall’esistenza oggettiva; vale a dire, che i fenomeni convenzionali mancano di un’esistenza intrinsecamente indipendente.

La visione Rimé comporta un ritorno allo studio dei trattati (shastra) indiani classici che dovevano essere pienamente compresi in tutte le loro implicazioni, al fine di eliminare le controversie sorte tra i sostenitori di certe interpretazioni di questi testi da parte di diversi esegeti tibetani, e criticava coloro che enfatizzavano l’appartenenza religiosa per determinare la propria posizione nel dibattito.

Di conseguenza, i rimepa, cioè i praticanti che appartengono al Rimé, generalmente mantengono una o più pratiche principali di un lignaggio specifico, arricchendosi con lo studio e pratiche di altre scuole e lignaggi.

Questo approccio, quindi, trascende una semplice filosofia di tolleranza passiva, incarnando una strategia attiva e consapevole di conservazione e trasmissione spirituale e culturale.

La straordinaria e unica opera di raccolta, catalogazione, edizione e stampa di testi rari e lignaggi che rischiavano l’estinzione, intrapresa dai suoi fondatori, va ben oltre la mera accettazione intellettuale delle altre scuole.

La filosofia Rimé implica infatti un sofisticato equilibrio tra l’apprezzamento universale di tutti gli insegnamenti autentici del Buddha e la fedeltà al proprio lignaggio di pratica principale.

Il Movimento Rimé, come sopra detto, fiorì nel Tibet Orientale, specificamente nella regione del Kham, in particolare nel regno del Derge, durante il XIX secolo, un’epoca caratterizzata da grande fermento culturale e religioso, ma anche da significative tensioni settarie e da una crescente egemonia politica e culturale della scuola Gelug che aveva consolidato il suo potere nel Tibet Centrale sin dal XVII secolo.

Diverse fonti indicano che le istituzioni Gelug avevano progressivamente marginalizzato, e addirittura forzatamente convertito in molti casi, i monasteri delle altre scuole, cioè Nyingma, Kagyu, Sakya, Jonang.

Questa situazione generò una profonda preoccupazione tra molti maestri non-Gelug riguardo alla potenziale perdita di preziosi lignaggi, insegnamenti e pratiche testuali, alcuni dei quali erano già rari o sull’orlo dell’estinzione a causa della soppressione o della scarsa diffusione.

Il Movimento Rimé, composto principalmente da eminenti figure delle scuole Sakya, Kagyu e Nyingma, sorse come risposta diretta a questa minaccia.

È importante notare che il Kham, sebbene fosse parte del più ampio contesto culturale tibetano, godeva di una significativa autonomia regionale e presentava un panorama politico più frammentato rispetto al Tibet Centrale, dominato da Lhasa e quindi dai Gelug.

Questa relativa indipendenza, specialmente in alcuni principati, in particolare il regno di Derge, si rivelò cruciale.

Il regno del Derge, con le sue rinomate stamperie e una lunga tradizione di patrocinio delle arti e della religione, divenne il centro del Movimento Rimé, fornendo un sostegno istituzionale indispensabile, inclusa la stampa di molte delle monumentali opere compilate dai suoi fondatori.

Tuttavia, l’ideale del non-settarismo non fu un’invenzione del XIX secolo, bensì nasce con lo stesso Buddha Shakyamuni che proibì ai suoi studenti di criticare gli altri, persino gli insegnamenti e i maestri di altre religioni e culture.

Questo insegnamento era così forte e inequivocabile che nella “Introduzione alla Via di Mezzo” Chandrakirti si sentì in dovere di difendere i trattati Madhyamaka di Nagarjuna affermando:

“Se, nel tentativo di comprendere la verità, si dissipano i malintesi, e quindi alcune filosofie non possono rimanere intatte, ciò non dovrebbe essere considerato una critica alle visioni altrui.”

Tendenze eclettiche e un atteggiamento di rispetto e studio trasversale tra i lignaggi erano già presenti nella storia del Buddhismo Tibetano.

Infatti, anche prima del formarsi del Movimento Rimé, storicamente inteso, si annoverano numerosi sublimi maestri non settari (rimepa) nella storia del Buddhismo Tibetano.

Alcuni esempi di maestri che studiarono e trassero insegnamenti da scuole diverse:

- Longchen Rabjam Drimé Özer (1308-1364), grande maestro Dzogchen Nyingma.

- Je Tsongkhapa (1357-1419), il fondatore della scuola Gelug.

- Il Quinto Lelung Lobzang Trinle (1697-1740) ebbe numerosi maestri, incluso il celebre maestro Nyingma Terdak Lingpa, e scrisse di nutrire una “visione pura e imparziale (ris med) verso tutti i maestri compiuti… Sakya, Gelug, Nyingma, Drukpa Kagyu, Karma Kagyu, ecc.”.

- Il Terzo Tukwan Lobzang Chokyi Nyima (1737-1802), un eminente erudito Gelug, compose un’importante difesa del lignaggio Nyingma in risposta a una polemica contro questa scuola.

- Shabkar Tsokdruk Rangdrol (1781-1851), un monaco Gelug che fu anche un insigne praticante Dzogchen Nyingma e un critico delle tendenze settarie.

Questi precedenti storici dimostrano che l’ethos del Non-Settarismo aveva radici profonde nel tessuto del Dharma tibetano.

La nascita del Movimento Rimé, dunque, non fu solo una reazione alla prevaricazione Gelug, ma anche un’affermazione positiva e costruttiva, basata su solidi precedenti storici di apertura inter-tradizionale, un impegno straordinario per riorientare la vita religiosa tibetana verso ideali più elevati e comprensione reciproca che erano stati la regola con i grandi maestri del passato.

La crisi percepita nel XIX secolo agì da catalizzatore, spingendo questi ideali preesistenti a concretizzarsi in un movimento coeso, programmatico e straordinariamente produttivo.

La localizzazione del Movimento Rimé nel Kham suggerisce anche come le periferie culturali e politiche possano, in determinate circostanze storiche, diventare centri vitali di innovazione e conservazione.

L’autonomia relativa e il patrocinio illuminato di centri come il regno di Derge furono fattori cruciali per questa rinascita culturale e spirituale.

Protagonisti e promotori

Il Movimento Rimé, come sopra anticipato, fu animato da figure di straordinaria erudizione, profonda realizzazione spirituale e instancabile dedizione.

Tre di questi sublimi Maestri sono collettivamente conosciuti come “Khyen Kong Chok Desum”, ovvero “il Trio di Khyen (tse), Kong (trul), Chok (gyur)”, cioè: Jamyang Khyentse Wangpo, Jamgön Kongtrül Lodrö Thaye e Chokgyur Dechen Lingpa.

La loro stretta collaborazione e il mutuo rispetto furono fondamentali per il successo e l’impatto duraturo del movimento, anche nei secoli successivi.